Seconde partie : FONCTIONNEMENT

DU CENTRE

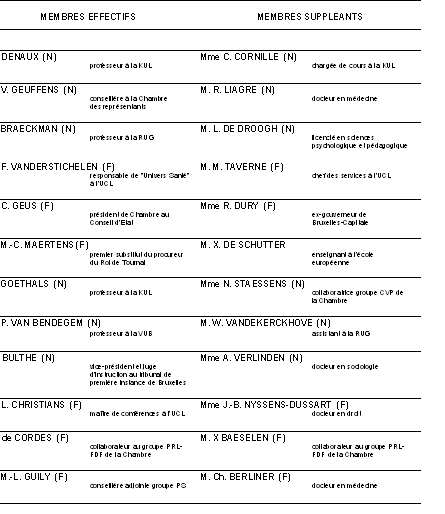

A. Les Membres du Centre

1. Présentation des membres

Le mode de désignation des membres par la Chambre,

soit directement, soit sur présentation du Conseil des Ministres,

en tenant compte de la parité linguistique, offre au départ

une garantie de pluralisme qui engage le Centre, a priori, dans une

démarche indépendante, et lui donne un label démocratique

inattaquable vis-à-vis de ceux qui contestent, par principe

ou par crainte, sa création.

La pratique montre que cette garantie démocratique était

nécessaire face aux préjugés, tant en Belgique

qu'à l'étranger.

Les membres ont été désignés

sur base de leur connaissance, leur expérience et leur intérêt

pour la problématique des mouvements sectaires nuisibles. Le

Ministre de la Justice actuel, M. Verwilghen, présidait alors

la commission chargée de l'audition des candidats avant leur

désignation par la Chambre des représentants.

La plupart d'entre eux avaient préalablement,

d'une manière ou d'une autre, été associés

au travail de la Commission d'enquête parlementaire ou sont

issus du monde associatif intéressé par la dite problématique.

Le président, M. Adelbert DENAUX, et le président

suppléant, M. Henri de CORDES, ont été désignés

par la Chambre dans la liste des Membres.

2. Démission de Membres :

Mmes Dury, Cornille, MM. Baeselen et Liagre

-Membre désigné par la Chambre des représentants

:

le 22.12.00 : M. Xavier BAESELEN, membre suppléant,

qui entame un mandat échevinal

Membres présentés par le Conseil des

Ministres :

-le 10.09.99 : Mme Raymonde DURY, membre suppléant

-le 15.05.00 : Mme Catherine CORNILLE, membre suppléant, qui

part vivre à l'étranger

-le 12.03.01 : M. Rodolphe LIAGRE, membre suppléant, qui part

vivre à l'étranger

3. Renouvellement

Les membres du Centre sont attachés à

l'équilibre qui a présidé à sa composition

initiale qu'ils considèrent comme un garant de l'indépendance

voulue par la Loi.

4. Problème des indemnisations

Non-indemnisation des suppléants en séance

quand l'effectif est présent :

Le ministère de la Justice a fait savoir en

août 1999 que, pour l'Inspection des finances, un membre suppléant

présent à une réunion ne peut toucher d'indemnité

si le membre effectif est également présent. La pratique

indique que certains suppléants participent régulièrement

aux réunions alors même que le membre effectif est présent,

et ce sans donc recevoir les jetons de présence prévus

par l'article 2 de l'Arrêté royal du 13 juin 1999 fixant

les modalités de l'indemnisation du président et des

membres du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires

nuisibles. Contact pris avec l'inspecteur des finances, il n'apparaît

pas que le système puisse changer, malgré le fait que

des Membres suppléants en aient fait la remarque, soulignant

que les suppléants, pour être au fait des dossiers devaient

bien être présents à des réunions du Centre.

Vous trouverez ci dessous la liste des Membres (colonnes

de gauche)

et celle de leurs suppléants en vis-à-vis (colonne de

droite).

B. Le Secrétariat du Centre

1. Mode de désignation

Procédure d'avis préalable : ce principe,

exigé par la loi pour le recrutement du personnel, est primordial

pour protéger l'indépendance du Centre. Il est défendu

par tous les membres. Le personnel engagé de niveau un a été

entendu par les Membres après une première sélection

des candidatures sur base des dossiers " papier ". Ils ont

reçu l'avis préalable avant transmission des dossiers

de recrutement au Ministère de la Justice.

Le Centre, puisque récemment créé,

a dû préalablement consacrer une part importante de ses

activités à la sélection et au recrutement du

personnel. Le principal, sinon le bibliothécaire, est à

présent effectué.

Présentation générale : Des premiers

contacts avec la coordination du personnel au ministère de

la Justice, il ressortait que le Centre pouvait disposer alors d'un

conseiller, six ou sept diplômés de niveau 1, un(e) assistant(e)

de direction, 2 commis, un employé de niveau 3 et une personne

pour l'entretien. En fait, 7 postes universitaires étaient

prévus au cadre budgétaire pour l'année 2000.

La réalité de la gestion du département de la

Justice a fait que des emplois vacants au cadre, peu clairement fixés,

ont été en fait attribués à un ou des

service(s) de l'administration centrale du département.

2. Directeur du Centre

Après avis favorable préalable le 28

juin 1999 sur base de ses compétences, il est entré

immédiatement en fonctions. Il provient du cadre de la Justice

comme ex-conseiller chef d'un service d'études à l'administration

centrale. Il dirige le secrétariat sous la responsabilité

directe du Président (non de l'administration).

3. Membres du secrétariat

Outre le directeur, le profil des niveaux 1 était

prévu par les membres comme indiqué ci-après

: juriste, criminologue, psychologue, sociologue, historien, théologien,

bibliothécaire / documentaliste (réunion du 28 juin

1999).

Quoiqu'il en soit, il était estimé prématuré

de définir précisément, a priori, les besoins

d'une manière trop figée, puisqu'il faudrait les évaluer

" sur le terrain " même pour les différentes

fonctions nécessaires.

Le secrétariat est organisé de la façon

suivante :

- directeur ;

- un niveau 2 pour le secrétariat stricto sensu, finalisation

des commandes de livres et gestion de la documentation ;

- un service d'études : les universitaires, y compris le juriste,

avec l'appoint du niveau 2. Les dossiers sont répartis au sein

de l'équipe de manière telle qu'il y ait un " maître

du dossier " pour chaque sujet (organisation ou thème).

Une réunion hebdomadaire règle les problèmes

de coordination et de complémentarité ;

- le service juridique : le juriste existant, qui devrait être

assisté d'un second juriste ;

- la bibliothèque et la documentation ouverte (au public) :

un des niveaux 1 en est plus particulièrement chargé

avec l'assistant administratif, et le niveau 4. L'accueil du public

est faite par les différents membres du personnel, selon les

cas et les disponibilités.

- niveau universitaire :

- 1 juriste :

Conseiller adjoint provenant d'un service d'études

juridique du Ministère de la Justice, après avis favorable

préalable.

Outre le travail d'analyse au sein du service d'études, il

est en charge de l'accueil du public pour l'informer de ses droits

et obligations.

- 4 universitaires contractuels pour le service d'études

:

- une psychologue (agrégée) qui a fait un mémoire

sur les techniques de manipulations mentales des sectes (dites) dangereuses,

formée à l'écoute, expert auprès de parquets

(jusqu'à son engagement au Centre) (pour information : le Centre

n'est pas compétent pour l'accueil psychologique);

- une sociologue qui a fait un mémoire sur la motivation à

participer à un " nouveau mouvement religieux ";

- un criminologue, agrégé et titulaire d'un baccalauréat

en théologie;

- une politologue (relations internationales) qui a fait un mémoire

sur les milices aux Etats-Unis.

- 1 universitaire bibliothécaire / documentaliste

:

Place attribuée, mais impossibilité

actuelle d'engager en raison de la difficulté, pour l'intéressée,

de pouvoir accepter un poste (de contractuel) qui exige de l'expérience

alors que le traitement n'est pas attractif précisément

pour un candidat hautement spécialisé et qui possède

cette expérience, l'ancienneté n'étant pas prise

en compte.

L'absence de bibliothécaire suffisamment spécialisée(e)

ou expérimenté(e) ne permet pas de remplir au mieux

les missions légales imparties au Centre. Ce problème

constitue donc, à ses yeux, une priorité à résoudre.

- niveaux 2 et 4 :

- un assistant administratif issu du Ministère

de la Justice, pour le secrétariat stricto sensu, principalement

- un ouvrier contractuel qui travaille principalement au classement

des pièces.

- besoins complémentaires : après l'engagement

du bibliothécaire :

+ un juriste néerlandophone

+ un assistant documentaliste / bibliothécaire

+ 2 universitaires pour le service d'études : le nombre de

demandes d'information effectuées par le public occupe le principal

du temps du service d'études qui, par ce fait, ne dispose pas

de suffisamment de temps pour se consacrer à d'autres travaux

thématiques, plus généraux.

4. Problème du cadre : cf. indépendance

du Centre

- le statut des contractuels (temporaires) implique

qu'après acquisition d'expertise, le Centre risque de perdre

du personnel hautement qualifié ; l'idéal serait de

pouvoir stabiliser le personnel le plus adéquat. En outre,

la différence statutaire pourrait entraîner, à

terme, une moins grande motivation. Pour mémoire, les engagements

de contractuels impliquent un contrat annuel à renouveler.

- l'absence de cadre organique implique un risque

pour la bonne continuité d'un service voulu par la loi et pour

lequel la mise à disposition du personnel signifie par la même

occasion que celui-ci pourrait être mis, le cas échéant,

à disposition d'un service du ministère de la Justice

(ce qui, par ailleurs, n'a pas été le cas jusqu'à

présent). L'indépendance du Centre voudrait que soit

établi ce point.

- il serait nécessaire que le Centre, son secrétariat,

dispose d'un cadre permanent qui garantirait l'indépendance

et la continuité de son travail : son directeur (au rang de

conseiller), les universitaires (conseillers adjoints), les niveaux

deux, etc..

Problèmes logistiques :

- indépendamment de la volonté du Centre, les problèmes

informatiques sont longs à être réglés

et la mise en œuvre n'est pas encore suffisante (internet, e-mails,

data base, etc..). L'aspect de la protection des données est

également un point primordial qui nécessite un développement

particulier, y compris la sécurité physique du matériel

et de ses accès.

5. Implantation du Centre et de ses services

a. La loi prévoit que le Centre aura son siège

dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il dispose d'un

secrétariat dont le personnel est mis à disposition

par le Ministre de la Justice, après avoir recueilli l'avis

préalable du Centre.

Le personnel est mis sous l'autorité directe du président

du Centre.

Le Secrétariat du Centre a été

placé sous la direction d'un directeur, M. E. Brasseur, issu

de l'administration de la Justice, et après avis préalable

des Membres.

b. Dès le mois d'août 1999, choix est

fait par les administrations de la Justice et la Régie des

bâtiments d'un immeuble sis rue Berkendael, à Uccle,

pour recevoir le Centre. Provisoirement, en attendant la mise à

disposition, le siège est installé rue Guimard à

Bruxelles, dans 2 locaux situés dans un immeuble de la Police

judiciaire. Le Berkendael devait être disponible à la

fin de l'année et ses plans d'aménagement ont été

réalisés sur base des demandes spécifiques du

Centre. In fine, la date d'installation a été reportée

de mois en mois jusqu'à la décision de loger le service

au n° 139 de la rue Haute, à 1000 Bruxelles, qui a l'avantage

important d'être d'un accès aisé pour le public,

situé prés de la gare centrale. Le résultat concret

de cette attente a été l'incapacité à

recevoir le personnel nécessaire à l'accomplissement

de ses missions, et ce jusqu'au mois d'août 2000. Le principal

du mobilier a été livré fin août 2000 et

le mobilier de bibliothèque en mars 2001.

c. Partage des locaux :

Les services des administrations compétentes ont estimé

que le Centre disposait d'une superficie trop importante pour ses

besoins actuels et le Centre a dû accepter de partager ses locaux

avec un autre service. Depuis mars 2001, décision a été

prise d'installer la Commission de conciliation des litiges de la

Construction. Compte tenu de la mission d'information orientée

principalement vers le grand public, il est primordial d'assurer une

stabilité dans l'implantation de la bibliothèque dans

ce lieu où une possibilité d'extension existe. Un changement

de lieu poserait au Centre des difficultés d'accès pour

le public et d'organisation interne rendant l'exécution des

missions plus difficiles.

HAUT Troisième

Partie Sommaire